Безначалие - везде зло...

"Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно

пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с

радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно" (Евр. 13:17).

1. Безначалие - везде зло, причина многих бедствий, начало беспорядка и смешения; особенно же в Церкви оно тем опаснее, чем власть её больше и выше. Если от хора удалишь начальника его, то хор не будет строен и согласен; если у отряда воинов отнимешь предводителя, то действия их не будут совершаться в стройности и порядке; если корабль лишишь кормчего, то потопишь корабль, - так и здесь: если у паствы не будет пастыря, то всё извратится и уничтожится. Безначалие есть зло и причина смятения; но не меньшее зло - и неповиновение подчиненных, так как и от него происходит то же самое. Народ, не повинующийся начальнику, - то же, что народ, не имеющий его, а может быть, и хуже; там (не имеющих начальника) можно извинить за безпорядок, а здесь (имеющие его) неизвинительны и достойны наказания. Но, скажет кто-нибудь, есть ещё третье зло, - когда начальник нехорош. Знаю; это немалое зло, и даже гораздо большее, нежели безначалие, - потому что лучше не управляться никем, нежели быть под управлением дурного начальника. В первом случае народ иногда подвергается опасности, а иногда и спасается; в последнем же всегда находится в опасности и увлекается в про пасть. Почему же Павел говорит: "Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны…"? Он выше сказал: "…и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их" (Евр. 13:7); а потом и говорит: "Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны…". А что, скажешь, когда (начальник) нехорош, - тогда ненужно повиноваться ему? Нехорош, - в каком смысле говоришь ты? Если по отношению к вере, то беги от него и не сообщайся с ним, хотя бы он был не только человек, но даже ангел, сшедший с неба; если же по отношению к жизни, то не беспокойся об этом. Я приведу тебе пример не от себя, а из божественного Писания. Послушай, что говорит Христос: "…на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи". Сказав о них прежде много обличительного, Он потом говорит: "…на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте" (Mат. 23:2, 3). Они имеют, говорит, достоинство, но нечисты по жизни. А вы обращайте внимание не на жизнь, но на слова, их; от поведения же (других) никто не получит вреда. Почему? Потому, что оно явно для всех, и такой (человек), хотя бы он был тысячу раз нехорош, никогда не научит дурному. Но недостатки касательно веры неявны для всех, и дурной в этом отношении не постыдится учить (других). Также слова: "Не судите, да не судимы будете" (Mат. 7:1), относятся к жизни, а не к вере, как показывают следующие за ними: "…что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь" (Mат. 7:3)? "…Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте" относится к деятельности, а не к вере, - "…по делам же их не поступайте". Видишь, что здесь идет речь не о догматах, а о жизни и делах? Впрочем Павел наперёд представил их со стороны (достоинства), а потом и говорит: " Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет". Пусть выслушают не только подчинённые, но и начальники, что как подчинённые должны быть послушными, так и начальники должны быть бодрствующими и неусыпными. А ты что говоришь? Начальник бодрствует, навлекает опасности на свою голову, подлежит наказаниям за грехи твои, испытывает такой страх из - за тебя, а ты ленишься, противишься, тщеславишься и не хочешь повиноваться! Потому (апостол) и присовокупляет: "…чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно". Видишь, что начальник, если пренебрегают им, не должен мстить, но слезы и воздыхания его служат лучшим мщением? И справедливо. Так и врач, встречая неуважение от больного, не должен мстить, но плакать и воздыхать. Если твой начальник будет воздыхать, то отмстит за тебя Бог, потому что если, воздыхая о своих грехах, мы располагаем к себе Бога, то не тем ли более, воздыхая о гордости других и презрении от них? Видишь, что Он не попустит начальнику терпеть обиды? Видишь, какое любомудрие? Должно воздыхать тому, кого не уважают, презирают, плюют. Но и подчинённый не смей думать, что ты не будешь отмщён; воздыхание (начальника) хуже всякого мщения. Когда воздыхающий сам не может ничего сделать, тогда он призывает Владыку; как приучитель и воспитатель, когда дитя не слушается его, призывается другой, более строгий, - так точно и здесь.

О, какая опасность! Что сказать о тех несчастных, которые ввергают сами себя в такую бездну страданий? Ты, (начальник), должен дать отчёт за всех, над кем начальствуешь, - за жен, мужей и детей; в такой огонь ты ввергаешь свою голову. Сомневаюсь, может ли кто из начальников спастись, и удивляюсь, когда вижу, как, при таких угрозах и настоящем нерадении, некоторыё ещё домогаются и стремятся к этому бремени правления. Ведь если побуждаемые необходимостью (к принятию власти) не получают прощения и оправдания, когда худо и нерадиво исполняют своё дело, - так Аарон по необходимости принял власть и подвергался опасности, и Мои сей подвергался опасности, хотя неоднократно отказывался от власти, и Саул, получив особую власть после того, как от казывался от неё, подвергался опасности потому, что худо рас поряжался ею, - то не гораздо ли более те, которые прилагают старание и сами стремятся к ней? Такой человек гораздо менее заслуживает какого-либо оправдания. Нужно бояться и трепетать, как по совести, так и по обременительности власти; не следует ни отказываться, когда привлекают к ней, ни стремиться самому, когда не привлекают, но убегать, представляя величие достоинства, а когда кто удержан, то проявлять благоговение. Ни в чём не должно быть неумеренности, но "…все должно быть благопристойно и чинно" (1 Кор. 14:40). Прежде, нежели сделался (начальником), если ты предвидишь это, убегай, считая себя недостойным этого дела; а если удержан, то будь благоговейным, показывая во всём благоразумие. "Молитесь о нас", - говорит (апостол), - "ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно" (ст. 18).

2. Видишь, что он оправдывается, как бы обращая речь к таким людям, которые были недовольны им, отворачивались от него, смотрели на него, как на отступника, и не хотели даже слышать его имени. От ненавидевших его он требовал того, чего другие могли бы требовать только от любящих, и потому говорит теперь следующее: "ибо мы уверены, что имеем добрую совесть". Не выставляй, говорит, против меня обвинений: совесть наша ни в чём не обвиняет нас; мы не сознаем за собою, чтобы мы вредили вам. "…Потому что во всем желаем вести себя честно", т.е, не только между язычниками, но и между вами; мы не делали ничего по корыстолюбию, ничего по лицемерию. Вероятно, в этом его обвиняли. А что действительно клеветали на него, о том, послушай, как говорит Иаков: "…о тебе наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея" (Деян. 21:21). Пишу это, говорит (Павел), не как враг, и не как противник ваш, но как друг; это видно и из последующего: "Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам" (ст. 19). Так просить, чтобы они молились, свойственно только сильно любящему их. Не просто, говорит, молитесь, но со всем усердием, чтобы мне скорее прибыть к вам. Так желать прибыть к ним и просить, чтобы они молились за него, свойственно тому, кто ничего не сознаёт за собою. Потому, испросив наперед себе от них молитв, он потом и сам просит им (у Бога) всех благ. "Бог же мира": говорит так потому, что между ними были несогласия. Если Бог есть Бог мира, то не отделяйтесь от нас. "Воздвигший из мертвых Пастыря овец" - это сказано о воскресении (Христовом), -"великого", - другое прибавление. Здесь и далее до конца он внушает им учение о воскресении. "…Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его…" (ст. 20, 21). Опять свидетельствует об их великих (достоинствах), потому что совершается ("усовершит вас") то, что имеет начало и продолжает исполняться; при том он молится об этом, следовательно весьма желает им этого. И заметь: в других посланиях он молится в начале, а здесь в конце. "…Производя", - говорит, - "в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь. Прошу вас, братия, примите сие слово увещания; я же не много и написал вам" (ст. 21,22). Видишь, что к ним он написал то, чего ни к кому не писал? "я же", - говорит, - "не много и написал вам", т.е. не беспокою вас многословием. Мне кажется, что (евреи) не были враждебно расположены к Тимофею; потому (Павел) и поставляет его на первом месте. "Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас" (ст. 23). "Освобожден", - говорит. Откуда? Думаю, что он был посажен в темницу; а если не так, то "освобожден" из Афин, как повествуется об этом в Деяниях (гл. 17). "Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас Италийские. Благодать со всеми вами. Аминь" (ст. 24, 25). Смотри, как (апостол) внушает, что добродетель происходить ни от одного Бога всецело, ни от одних нас; это он объясняет словами: "да усовершит вас во всяком добром деле", и последующими, - как бы так говорит: вы имеете добродетель, но нуждаетесь в усовершении её. А когда он говорит: "во всяком слове и деле благом" (2 Фес. 2:17), то внушает, что нужно иметь и жизнь, и учение правые. Прекрасное сделал он прибавление: "…производя в вас благоугодное Ему", говорит, потому что величайшая добродетель - делать благоугодное пред Богом. Так говорит и пророк: "… по чистоте рук моих пред очами Его" (Пс. 27:21, 25). Написав столько, (апостол) называет это малым, сравнивая с тем, что хотел написать, как и в другом месте он говорит: "…(о чем я и выше писал кратко), то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой" (Ефес. 3:3, 4). И посмотри на мудрость его. Не сказал: прошу вас, примите слово увещания, но: "примите сие слово утешения [13]", т.е. ободрения, поощрения; никто, говорит, не может тяготиться обширностью сказанного. Как? Неужели и этим они тяготились? Нет; но он хочет внушить и сказать им: вы малодушны; таким именно (малодушным людям) свойственно тяготиться продолжительной речью. "Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас". Этого достаточно было, чтобы они соблюдали кротость, если он сам с учеником готов был придти к ним "Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых". Смотри, какую он оказал им честь, написав послание к ним, а не к этим (наставникам). "Приветствуют вас Италийские. Благодать со всеми вами. Аминь". То, что относилось ко всем, он сказал после всего. А когда благодать бывает с нами? Когда мы не оскорбляем этого благодеяния, когда не пренебрегаем этим даром. В самом деле, что такое благодать? Отпущение грехов, очищение; оно - с нами. Кто же, оскорбляя благодать, может сохранить её и не лишиться её? (Бог) даровал тебе отпущение грехов: как же пребудет с тобою благодать, т.е. благонастроение или действие Духа, если ты не будешь удерживать её добрыми делами? В этом причина всех благ, чтобы всегда пребывала с нами благодать Духа; она руководит нас ко всему (доброму); а когда она отлетает от нас, то мы остаемся покинутыми и погибаем.

3. Итак не будем удалять её: а от нас зависит, чтобы она осталась при нас, или удалилась. Первое бывает тогда, когда мы заботимся о небесном; а последнее тогда, когда - о житейском. "Духа истины", - говорит (Господь), - "Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его" (Ин. 14:17). Миром называет Он порочную и постыдную жизнь. Видишь, что душа, преданная миру, не может иметь Духа? Много нужно усердия с нашей стороны, чтобы Он оставался с нами, устроял все дела наши и сохранял нас в безопасности и совершенном мире. Как корабль, плывущий при попутном ветре, не встречает препятствий и не потопляется, пока пользуется благоприятным и постоянным ветром, но и после плавания приобретает себе славу у кормчих и путников, из которых первым он доставил покой и освободил от трудного действования веслами, а последних избавил от всякого страха, и самым течением своим доставил им приятнейшее зрелище, - так и душа, руководимая божественным Духом, стоить выше всех житейских треволнений, проходит путь, ведущий к небу, быстрее всякого корабля, - потому что паруса её чисты и наполняются не ветром, а самим Утешителем, - и всё расслабляющее и пагубное отвергает от своих помыслов. И как ветер, ударяя в слабо натянутый парус, не может действовать, так и Дух не может пребывать в душе слабой, но требует великого напряжения и усилия.

Потому нам нужно иметь ум пламенеющий и совершать действия свои всегда с силою и напряжением. Например, когда мы молимся, то должны делать это с великим тщанием, напрягая душу к небу, не веревками, но сильным усердием. Также, когда мы совершаем дела милосердия, то должны действовать с напряжением, так чтобы ни забота о доме, ни попечение о детях, ни угождение жене, ни опасение впасть в бедность не ослабляли нашего паруса. Если мы будем со всех сторон напрягать этот парус надеждою благ будущих, то он будет хорошо принимать действие Духа; ничто тленное и скоропреходящее не войдёт в него, а если и войдёт, то ни сколько не повредить ему, но тотчас отразится его твердостью и будет отброшено. Так, нам нужно великое напряжете, по тому что и мы переплываем море великое и пространное, исполненное многих зверей и многих утесов, представляющее нам множество треволнений и среди ясной погоды воздвигающее жесточайшую бурю. Потому, если мы хотим плыть благополучно и безопасно, то должны натягивать наши паруса, т.е. нашу свободную волю: для нас достаточно и этого. Так и Авраам напрягал свою преданность к Богу, представил свою совершенную волю - и имел ли нужду в чём-нибудь другом? Ни в чём; но "…поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность" (Быт. 15:6). Вера же происходит от искреннего намерения. Он привёл сына и хотя не заклал его, но получил награду, как заклавший; хотя дело не было совершено, но награда дарована. Пусть будут паруса наши чисты и новы, а не ветхи, - потому что всё "…ветшающее и стареющее близко к уничтожению" (Евр. 8:13), - и пусть будут не разодраны, чтобы они удерживали действие Духа: "Душевный человек", - сказано, - "не принимает того, что от Духа Божия…" (1 Кор. 2:14). Как паутина не может сдержать дуновения ветра, так и душа, преданная миру, и человек душевный никогда не может принять благодати Духа. От этой (паутины) нисколько не отличаются наши суждения, которые представляют только видимую последовательность, в действительности же лишены всякой силы. Но не будут таковы наши (суждения), если мы будем бодрствовать; тогда, что ни случилось бы, человек перенесёт всё, будет выше всего, сильнее всякого вихря.

Человек духовный, хотя бы нападали на него бесчисленные бедствия, не колеблется и не уловляется ни одним из них. Но что я говорю? Пусть нападают на него бедность, болезнь, обиды, злословия, клеветы, раны, всякого рода наказания, всякого рода насмешки; поношения и оскорбления; но так как он живёт вне мирa и свободен от телесных страстей, то он над всем будет смеяться. А что эти слова не хвастовство, на то я могу представить и теперь множество примеров, именно - в лице людей, удалившихся в пустыни. Но это, скажешь, нисколько неудивительно? Тогда я скажу, что такие мужи есть и в городах, хотя ты и не подозреваешь их существования. Если же хочешь, то я могу указать на некоторых из древних. Чтобы ты убедился в этом, вспомни о Павле. Какого не испытал он бедствия? Чему не подвергался? Но всё перенёс мужественно. Будем подражать ему и мы; таким образом мы можем и благоугодить Богу, и достигнуть тихой пристани с великим прибытком. Устремим ум наш к небу, проникнемся этим стремлением, облечёмся в духовный огонь и оградим себя этим пламенем. Кто несёт с собою пламя, тот не боится встречающихся ему, будет ли то зверь, или человек, или множество сетей; пока он окружён пламенем, - всё уступает ему, всё удаляется от него. Это пламя невыносимо, этот огонь нестерпим и всеистребляющ. Облечём же себя этим огнём и будем воссылать славу Господу нашему Иисусу Христу, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

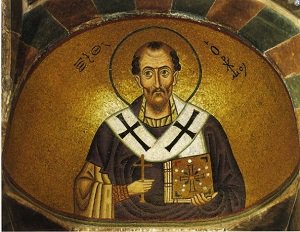

Святитель Иоанн Златоуст